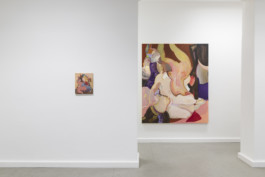

SOLO EXHIBITION GALLERY ORTNER & ORTNER

LEX MIHI ARS

2019

Leipnizstraße 60

10629 Berlin

Germany

Wie soll man sich den überlebensgroßen Zwitterwesen zwischen Figur und Abstraktion, Mensch, Tier und Masse nähern, die sich auf Eglė Ottos Leinwänden winden? Wie wollen die rasch umrissenen Silhouetten, die nervös auf dem Bildgrund vibrieren, angesprochen werden? Manche schmiegen sich so eng aneinander, dass sie im Farbdelirium miteinander verschmelzen. Andere treten förmlicher auf, ohne sich je ganz zu offenbaren. Sie lüften den Farbschleier für einen kurzen Augenblick, geben ihre Körper Stück für Stück preis. Hier: eine Haarsträhne. Dort: eine tastende Hand. Da, im Dickicht inmitten der Farblandschaft: eine entblößte Brust. Sobald der Blick die Einordnung getroffen hat, brechen die Formen wieder aus. Haut, die eben noch straff und faltenlos dalag, geht in ebenmäßige Flächen und Liniengeflechte über. Was gerade nude, beige und cremefarben war, kippt in schrilles Türkis, samtiges Lila, gedämpftes Orange. Ottos Gestaltfragmente dehnen sich wie in Echtzeit aus, quellen über den Rand, nur um im nächsten Moment wieder in sich zusammenzufallen. Die Komposition atmet, sie flirrt, wird porös, franst aus. Unter den Farbschichten, zwischen feiner Maserung und pastöser Großspurigkeit, verbirgt sich eine Fülle kunsthistorischer und postfeministischer Implikationen. Otto, 1976 in Litauen geboren, begibt sich tief in die westliche Kunst- und Ideengeschichte, bis das Werk der Überväter und Vormütter an der Bildoberfläche aufblitzt. Sie formuliert Gesprächsangebote an Theoretikerinnen wie Judith Butler, Nina Power und Laura Mulvey, verneigt sich augenzwinkernd vor Maria Lassnigs Körpergefühlsfarben und Albert Oehlens Macho-pose. Sie zieht an Sarah Lucas Zigarette und flüstert Martin Kippenberger einen Witz ins Ohr. Otto bringt dabei keine kalkulierten Provokationen auf die Leinwand, sie zwingt ihr Gegenüber nicht zum oberflächlichen Voyeurismus. Ihre Gemälde sind keine angestrengten Orgien in Öl, weibliche Nacktheit ist in ihrer Bildwelt schon lange nicht mehr mit eindimensionalen Männerfantasien gleichzusetzen. Stattdessen verleiht sie einem neuen, selbstbewussten Körpergefühl Ausdruck. So erscheinen ihre Bilder immer auch als Kommentare auf das Geschlechterverständnis der Gegenwart. Im Stimmengewirr des gendergerechten Sprechens wirkt ihr Motivvokabular als Esperanto. Sie buchstabiert eine universale Bildsprache für eine Welt, in der sich das Individuum nicht auf eine einzige Geschlechterrolle oder Körperform festlegen lasst. Auch wenn Otto als Künstlerin und Mutter aus einer weiblichen Perspektive agiert, propagiert ihre Malerei kein generisches Femininum. Ihr geht es weder um die Umkehrung und Destruktion von stabilisierten Kategorien wie „Mann" und Frau", noch um den Triumph des Matriarchats. Otto hat mit ihrer Malerei die eindeutigen Pronomen abgeschafft, ohne die Geschlechter zu neutralisieren. Das Weibliche, Männliche und jede Ausdrucksform des Dazwischens stehen in ihren Gemälden nicht nur Seite an Seite, sie Leben in Symbiose. Als Malerin verabschiedet sie sich von der absoluten Zweigeschlechtlichkeit des Binnen-Is und schafft einen Freiraum für das souverän Uneindeutige, wo Genderstern und Gendergap lediglich eine Leerstelle lassen. So wird nicht das betont, was trennt, sondern ein Miteinander illustriert, in dem jeder Seinszustand, jede Gefühlslage, jedes Begehren einen Platz hat. Otto sieht davon ab, Zustände als festgeschrieben hinzunehmen, stattdessen arrangiert sie Versuchsanordnungen, die so fluid sind wie die Lebenslagen, die sich in ihnen spiegeln. Sie entkoppelt das Geschlecht von der eindimensionalen Geschlechtsidentität, bis bloß noch Ich und Du bestehen. Jenseits der binären Grundordnung überlässt sie es ihren Bildsubjekten, jede erdenkliche, bisweilen abstrakte Form anzunehmen. Zur Darstellung gezwungen wird dabei nicht. Vielmehr geht es um die Möglichkeit zur Mehrdeutigkeit: Porträtiert wird ein Ich in drag, das sich selbstbestimmt Stereotype aneignet, Klischees überzeichnet, spielt, in verschiedene Rollen schlüpft und sich abwechselnd den Wikingerhelm und die Perücke aufsetzt. Otto beweist Humor, wenn sie jenes Ich - das sich zwischen Deformation und Transformation, tief empfundenem Gefühl und Erregung bewegt - der absurden Komik freigibt. Diese Ambiguität trägt ihre aktuelle Ausstellung bereits im Titel: „Lex mihi ars", lateinisch für „Die Kunst sei mir Gesetz", kommt als hochgestochene Phrase daher, legt im Sprechen jedoch jegliche humanistische Bildung ab. „Lex mihi ars" wird zu Leck mich am Arsch", das pathetische Künstlerstatement entpuppt sich als lausbubenhafte Absage an das System. Genauso wie Ottos Malerei Kippfiguren erzeugt, die sich auflösen, sobald man meint, sie begriffen zu haben, bleibt ihr Umgang mit Sprache mehrdeutig. Diese Pluralität ist es, die ihre Kunst und das Sprechen darüber im besten Fall teilen.

Text zur Ausstellung: Laura Storfner